Wie eine Partei zu 50 % nur vom Staat lebt, Parteifinanzierung und der Trick mit den Stiftungen

Die CDU ist finanziell die stärkste Partei des Landes. Doch die Rechenschaftsberichte zeigen: Fast die Hälfte ihrer Einnahmen stammt direkt aus Steuergeldern.

Einnahmen – drei Blöcke

In den Jahren 2013 bis 2022 nahm die CDU-Bundespartei rund 1,5 Milliarden Euro ein. Die Struktur ist eindeutig:

Mitgliederbeiträge: 30–40 Mio. € pro Jahr, insgesamt ca. 350 Mio. € (≈ 23 %).

Spenden: 40–50 Mio. € pro Jahr, insgesamt ca. 450 Mio. € (≈ 30 %). Großspender: Autoindustrie, Banken, Energie- und Rüstungskonzerne.

Staatliche Zuwendungen: 60–90 Mio. € pro Jahr, insgesamt ca. 700 Mio. € (≈ 47 %). Damit ist der Staat der größte Geldgeber der CDU.

Jeder zweite Euro in der CDU-Kasse stammt aus Steuermitteln.

Der Parteiapparat

Im Berliner Konrad-Adenauer-Haus arbeiten rund 140 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die CDU weist für Personal im Schnitt rund 46 Mio. € pro Jahr aus. Dieser Posten umfasst nicht nur Gehälter, sondern auch Sozialabgaben, Pensionslasten, projektbezogene Stellen und Wahlkampfpersonal. Damit ist Personal der größte Einzelblock im Bundeshaushalt der Partei.

Verwaltung und Wahlkämpfe

Verwaltung und Betrieb: 15–20 Mio. € jährlich.

Zuwendungen an Landesverbände: ca. 20 Mio. € jährlich.

Wahlkämpfe: in Bundestagswahljahren über 30 Mio. €.

Die Stiftung als zweites Standbein

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) ist fast vollständig steuerfinanziert und erhält jährlich 180–210 Mio. €. Zwischen 2017 und 2022 summierte sich das auf über 1,1 Milliarden Euro. Beschäftigt sind weltweit über 1.600 Personen, davon 650 in Deutschland.

Bilanz

Die CDU lebt von zwei Säulen: Steuergeldern und Wirtschaftsspenden. Die Mitglieder, einst Rückgrat einer Volkspartei, tragen nur noch ein Fünftel zum Haushalt bei.

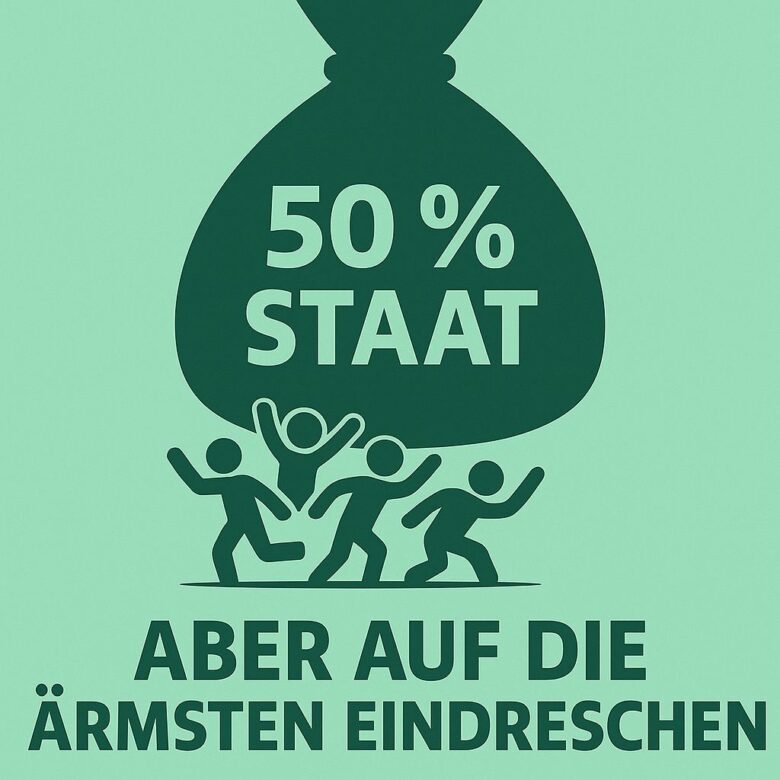

50 % Staat

30 % Spenden

20 % Mitglieder

Und genau diese Partei, die ihr Geschäftsmodell zu fast 50 Prozent auf Steuergeldern aufbaut, teilt regelmäßig gegen Bürgergeldempfänger und Aufstocker aus. Das ist keine Politik mit Haltung – das ist eine Farce.

Parteienfinanzierung: Wie wir doppelt für den Wahlkampf zahlen

Es ist eine der stillsten, aber folgenreichsten Konstruktionen der Bundesrepublik: die staatliche Parteienfinanzierung. Kaum ein Thema zeigt so deutlich, wie Politik sich selbst absichert – und wie Bürgerinnen und Bürger gleich mehrfach zur Kasse gebeten werden.

Der Anfang: Adenauer schafft Fakten

In den 1950er Jahren finanzierten sich die Parteien in Deutschland fast ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Doch schon bald klagte die CDU unter Konrad Adenauer, Wahlkämpfe seien zu teuer. 1959 brachte die Regierung das erste Parteiengesetz auf den Weg.

Damit wurde zum ersten Mal gesetzlich festgeschrieben, dass Parteien Anspruch auf staatliche Mittel haben. Die Begründung: Parteien seien „verfassungsnotwendig“ und müssten funktionsfähig bleiben. In Wahrheit war es der Einstieg in ein System, in dem die Parteien sich selbst alimentieren – mit Geld aus den Taschen derjenigen, die sie eigentlich kontrollieren sollen.

Das Verfassungsgericht schreitet ein

Schon 1966 stellte das Bundesverfassungsgericht klar: Eine Vollfinanzierung durch den Staat ist verfassungswidrig. Parteien sollten nicht vollständig vom Staat abhängig sein, sondern eigenständig bleiben.

Die Richter stoppten die unbegrenzte Alimentierung – aber statt das System zu beenden, erfand die Politik eine neue Konstruktion: die Wahlkampfkostenerstattung. Künftig gab es staatliches Geld abhängig von den erzielten Stimmen und Einnahmen. Je mehr Stimmen eine Partei bekam, desto mehr Geld floss zurück.

Damit war das Prinzip geboren: Jeder Wahlzettel ist bares Geld wert.

Ausbau in den 70er- und 80er-Jahren

Unter Willy Brandt (SPD) und später Helmut Kohl (CDU) wurde das Modell weiter ausgebaut. Wahlkämpfe kosteten inzwischen Millionen, die Werbemaschinerie lief heiß: Plakate, Spots, Veranstaltungen, Materialschlachten. Und am Ende des Wahlkampfs holten sich die Parteien einen großen Teil der Ausgaben vom Steuerzahler zurück.

Skandale wie die Flick-Affäre machten klar, dass Parteien gleichzeitig weiter massenhaft Wirtschaftsspenden kassierten. Es floss also Geld von zwei Seiten: von Unternehmen und Verbänden – und von den Bürgerinnen und Bürgern über Steuern.

1988 folgte eine erneute Neuregelung, die das heutige Mischsystem prägte: staatliche Zuschüsse, Wahlkampfkostenerstattung, gekoppelt an Stimmen und eigene Einnahmen.

Heute: Das Geschäft mit der Politik

Heute liegt die Obergrenze der staatlichen Parteienfinanzierung bei etwa 200 Millionen Euro pro Jahr für alle Parteien zusammen. Die CDU bekommt davon den größten Anteil – zuletzt rund 60 bis 90 Millionen Euro jährlich. Zusammen mit Spenden (40–50 Mio. €) und Mitgliedsbeiträgen (30–40 Mio. €) ergibt das ein Gesamtvolumen von 140 bis 160 Millionen Euro pro Jahr.

Für den Bürger heißt das:

1. Wir zahlen über unsere Steuern die Parteienfinanzierung.

2. Wir zahlen für die Müllentsorgung von Plakaten, Flyern und Werbematerial.

3. Wir zahlen für den staatlichen Rückfluss an die Parteien, nachdem der Wahlkampf vorbei ist.

Mit anderen Worten: Wir finanzieren unsere eigene Belagerung durch Wahlwerbung.

Namen und Verantwortliche

Konrad Adenauer (CDU): Initiator des Parteiengesetzes 1959, damit Vater der staatlichen Finanzierung.

Karl Carstens (CDU, später Bundespräsident): als Staatssekretär im Kanzleramt maßgeblich an der Ausarbeitung beteiligt.

Bundesverfassungsgericht (1966): stoppte die Vollfinanzierung, öffnete aber mit seinem Urteil die Tür für die Wahlkampfkostenerstattung.

Willy Brandt (SPD) & Helmut Kohl (CDU): Regierungen, die das System in den 70er- und 80er-Jahren weiter ausbauten.

Die Farce

Es ist eine Farce, die bis heute anhält: Wir bezahlen die Parteien dafür, dass sie uns im Wahlkampf mit ihren Werbekampagnen überziehen. Wir finanzieren die Plakate, die Spots, die Flyer – und am Ende finanzieren wir auch noch ihre Rückerstattung.

Und ausgerechnet Parteien wie die CDU, die ihr Geschäftsmodell inzwischen zu fast 50 Prozent auf Steuermitteln aufbauen, schlagen gleichzeitig auf die Schwächsten ein: Bürgergeldempfänger, Aufstocker, Arbeitslose.

Eine Partei, die sich selbst wie kein anderer Apparat aus dem Staat ernährt, aber nach unten tritt, wenn es politisch passt – das ist nicht nur Doppelmoral, das ist blanker Zynismus.

Stiftungen als Hintertür: Wie Parteien die Vollfinanzierung umgehen

1966 hat das Bundesverfassungsgericht eine klare Grenze gezogen: Parteien dürfen nicht vollständig aus Steuermitteln finanziert werden. Die Begründung war ebenso einfach wie zwingend – Parteien sollen unabhängig bleiben, sich selbst tragen, sich an ihren Mitgliedern und an privater Unterstützung orientieren. Eine Demokratie, in der Parteien ausschließlich vom Staat bezahlt werden, würde den Wettbewerb ersticken und die Parteien zu Behörden im Staatsdienst machen.

Doch statt diese Grenze zu respektieren, haben CDU, SPD, FDP, Grüne und später auch die Linke einen Umweg gefunden: die parteinahen Stiftungen.

Der Trick mit den Stiftungen

Offiziell sind die Stiftungen rechtlich unabhängig. Sie heißen Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU), Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD), Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP), Heinrich-Böll-Stiftung (Grüne), Rosa-Luxemburg-Stiftung (Linke) und Desiderius-Erasmus-Stiftung (AfD).

Ihre Aufgaben klingen harmlos: politische Bildung, Demokratieförderung, Forschung, internationale Zusammenarbeit. In Wirklichkeit erfüllen sie eine Funktion, die Parteien selbst nicht mehr offiziell leisten dürfen: dauerhafte staatliche Vollfinanzierung von Strukturen, Personal und Einfluss.

Über die Stiftungen unterhalten die Parteien weltweite Auslandsbüros.

Sie finanzieren wissenschaftliche Studien, Publikationen, Akademien, Schulungen.

Sie sichern sich ein festes Personalnetzwerk, das bei Regierungswechseln sofort aktiviert werden kann.

Und sie sind ein Rekrutierungsinstrument für Nachwuchspolitiker und Ideenträger.

Alles mit Steuergeld, alles im Windschatten des Verfassungsgerichts.

Die Summen

Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU): jährlich 180–210 Mio. € aus dem Bundeshaushalt.

Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD): ähnliche Größenordnung.

Andere Stiftungen: jeweils zweistellige Millionenbeträge.

Zusammen erhalten die parteinahen Stiftungen mittlerweile über 500 Mio. € pro Jahr aus Steuermitteln. Damit ist der Stiftungsapparat mehr als doppelt so teuer wie die direkte Parteienfinanzierung (derzeit gedeckelt auf ca. 200 Mio. € jährlich für alle Parteien zusammen).

Was bedeutet das?

Das Bundesverfassungsgericht wollte 1966 verhindern, dass Parteien allein vom Staat leben. Doch über ihre Stiftungen haben sie sich genau dieses Modell wieder erschaffen – nur eben indirekt.

Die Begründung lautet „Bildungsauftrag“. Die Realität ist eine parallele Infrastruktur:

Büros, Mitarbeiter, Netzwerke, die dauerhaft staatlich bezahlt werden.

Einflussarbeit im In- und Ausland, die einer Partei direkt zugutekommt.

Eine sichere Finanzierungsquelle, die unabhängig von Mitgliedern oder Spenden läuft.

Mit anderen Worten: eine versteckte Vollfinanzierung.

Fazit

Die offizielle Parteienfinanzierung wird gedeckelt, überprüft und in den Rechenschaftsberichten veröffentlicht. Die Stiftungen dagegen arbeiten mit gigantischen Summen – im Schatten, unter dem Etikett der „Demokratieförderung“.

Faktisch umgehen die Parteien damit den Geist des Verfassungsgerichtsurteils. Sie sichern sich über den Umweg Stiftung genau das, was ihnen offiziell verboten ist: eine dauerhafte Vollfinanzierung aus Steuermitteln.

Die Farce ist offensichtlich: Parteien wettern öffentlich gegen „zu hohe Sozialausgaben“ oder „Bürgergeld“, während sie sich selbst ein paralleles, steuerfinanziertes System geschaffen haben, das jedes Jahr Milliarden kostet.

_______________________

Quellenangabe (gesamt)

Datenbasis:

Deutscher Bundestag – Rechenschaftsberichte der Parteien (bundestag.de/parteienfinanzierung)

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) – Parteienfinanzierung: Zahlen und Fakten

Bundesverfassungsgericht – Urteile zur Parteienfinanzierung (1966, 1992)

Parteiengesetz (PartG) von 1959, zuletzt geändert 2017

Bundeshaushalt – Zuwendungen an parteinahe Stiftungen (bundeshaushalt)

Wissenschaftliche Dienste des Bundestages – Die Finanzierung der parteinahen Stiftungen in Deutschland (WD 1 – 3000 – 054/15)

Wikipedia (Übersichten und Zahlen) – CDU, Parteienfinanzierung, Konrad-Adenauer-Stiftung (auf Basis offizieller Berichte)

Tagesspiegel, FAZ, Spiegel, SZ – Berichterstattung zu Bau- und Personalkosten, Spendenaffären, Maskendeals

#CDU #Parteienfinanzierung #Steuergelder #Maskendeals #Doppelmoral #Stiftungen